�}�C�N���R���s���[�^�V�X�e��

| �͂��߂� �@���̐́A�R���s���[�^�̖��͂ɐ��]���ꂽ�N�����̐���ɑS���͂𒍂����L�^��Ԃ����܂Ɗ����̃m���t�B�N�V�����h�L�������g�ł��B�i������ƃI�[�o�[���ȁj�@�����{�[�h�}�C�R���́u�k�������|�W�v�̍w�����犮���܂Ŗ�Q�N�A�\�t�g�E�F�A���܂߂����ɑ����̎��Ԃ���₳��Ă���܂��B�i�����������̂͋��K�I�ȗ��R���������Ǝv���܂����j�@�����쐬������H�}��A�Z���u���̃\�[�X���X�g����ɍw�������p�[�c�̗̎����Ȃǂ���������A���������ɋL�����ĂыN�����āA�ł������L�^�Ɏc����悤�ɂ܂Ƃ߂܂����B���N��̕��X�ɐ̂��v���o���ĉ�������Œ�����K���ł��B�Ԉ�������e�����邩������܂������͓��T�C�g�̂a�a�r�ɂ��w�E����������Ǝv���܂��B �@�����A�����ɐE�ꂪ���������Ƃ�����A�T�Ɉ�x�͏H�t���ɒʂ��Ă���܂����B�x���ɂ͔����Y��̃p�[�c���w�����邽�߂ɓd�Ԃňꎞ�Ԉȏォ���Ĉ���ɓ�x�s�������Ƃ�����܂����B�܂��A�C���x�[�_�Q�[�����嗬�s�i�ǂ��̋i���X�ɂ�����܂�����ˁj�������߂ɏH�t���ɔėp�k�r�|�s�s�k�^�C�v�̈ꕔ�h�b�������s���ɂȂ�A�g���\�肪�Ȃ��̂Ɋp�̌������悤�ȊO�����i�A�W�A���ʁj�̂h�b�����l�Ŕ����W�߂����̂ł����B�����̗]��p�[�c�͂��܂��ɕ��u�ɂ���܂��B |

| �P�D�V�X�e���̑S�i |

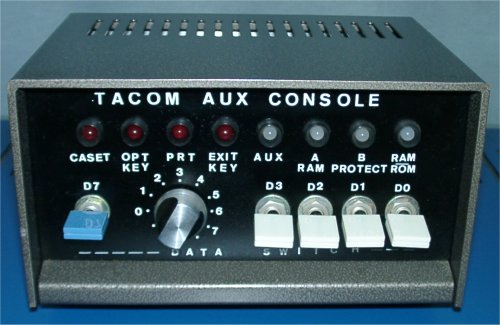

| �@���̎ʐ^�́A�V�X�e���̑S�i�ł��B���Ƃ����OKI�А��̂W�O����/�s�̃C���p�N�g�v�����^�iET-5200 ����\142,000�ōw���j������܂������A���N�O�ɏ������Ă��܂��܂����B���̂́uTACOM6800N�v�́A�x�m�ʂ̃R���s���[�^���uFACOM�V���[�Y�v�������̂Ŏ��̖��O�̃C�j�V����������TACOM�ɂȂ�܂����B����Ƀv���Z�b�T�̖��O����6800�����܂����B�Ō��N�͓��ɈӖ��͂Ȃ������悤�ȁE�E�E�B�@���v��������ƃ_�T�C�����ł��B �@�ʐ^���B�邽�߂ɕ��u����o���Ă������łɓd�������Ă݂܂����B�{�͓̂d��������A�e�`�m����]���A�k�������|�W�̃��j�^�v���O�������N�����܂������A�J�Z�b�g�l�s�̓p�`�b�Ɖ������ēd���̃q���[�Y����܂����B�����ł�����߂Ă��܂��܂����B���܂������e���L�[���玩��̃��j�^�v���O�������N�����A�t���L�[�{�[�h�₲���Ⴒ���Ⴕ���X�C�b�`�ށA�����Ăb�q�s���j�^���T�|�[�g���܂��B�R�}���h�łb�l�s�|�n�r�i����ɖ��O��t���Ă���܂������j���e�[�v���烍�[�h���ċN�����A����ŁuTACOM6800N�v�R���s���[�^�V�X�e�����ғ����锤�ł����B |

|

| �Q�DControl System |

| �@�R���s���[�^�ւ̓��͋@��ł��B�e���L�[�{�[�h�i�k�������|�W�ɕt���Ă������́j�ƃt���L�[�{�[�h�A�X�C�b�`�ނ����ĂU���̂k�d�c�\����������P�[�X�Ɏ��e���Ă��܂��B����P�[�X�̓A���~�V���[�V���x�[�X�ɃA�N���������H���Ď��t���Ă��܂��B���̃A�N�����̉��H����ςŊ���Ă��܂����肵�č�蒼�����肵�܂����B�܂��A�ʐ^�ɂ���܂��悤�ɃC���^�[�t�F�[�X�����͎��삵�Ă��܂��B���ꂩ��O�t���̃f�[�^���͗p�X�C�b�`�i�ʐ^�S���ځj�����܂������قƂ�ǎg�p���Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B���Ȃ݂Ƀt���L�[�{�[�h�́A�H�t�����W�I��ق̏����d�C������24,000�~�̗̎�����������܂����B |

|

|

|

|

| �R�D�b�q�s���j�^�[ |

| �@�����̊֓��d�q�@��̔������̂b�q�s���j�^�u�k�������������@�j�|�P�O�P�v�ł��B���͂͂m�s�r�b�Ń��m�N���̂X�C���`�̃u���E���ǂ��g���Ă��܂��B�̎����͌�����܂���ł����������S���~���炢�������Ǝv���܂��B |

|

| �S�D�J�Z�b�g�l�s |

| �@�O���L�����u�ɃJ�Z�b�g���C�e�[�v���u�̃��j�b�g���w�����āA�d���A�P�[�X�A�C���^�[�t�F�[�X��H�����삵�āA�{�̂Ɛڑ����Ďg�p���Ă���܂����B�ėp�̃P�[�X�����H���܂������O���I�Ɉ�ԋC�ɓ������o���ɂȂ�܂����B�m���A�e�[�v�P�{�ŕГ�600KB���炢�L�^�ł����Ǝv���܂��B�����ō����̂R�D�T�C���`�e�c��菭�Ȃ��e�ʂł��B���[�J�Y�t�̖�P�O�O�y�[�W�̎菑�����t�@�����X�}�j���A�����o�Ă��܂����B |

|

�@���̎ʐ^�́A�f�B�W�^�����̃J�Z�b�g���C�e�[�v���u��TEAC�А��u�l�s�|�Q�v�̃��j�b�g�ł��B������H�t�����W�I��ق̏����d�C�����łQ���\164,000�ł����B������ɂȂ��āA�T�C���`�̂e�c�h���C�u���o���n�߁A�`���b�g����̓��X�ł����B |

|

�@���̎ʐ^�́A�C���^�[�t�F�[�X��H�Ɠd�����ł��B����p�^�[�����N�����Ď��삵�Ă��܂��B�{�̂Ƃ́A�o�X�h���C�o�h�b���o�R���ăf�[�^�o�X�ƃA�h���X�o�X�����̂܂ܐڑ����Ă���܂����B�ŏ��͖{�̂Ƃ̃P�[�u���̒����������œ��삪���肹���A�P�[�u����Z�����ĉ������܂����B |

|

|

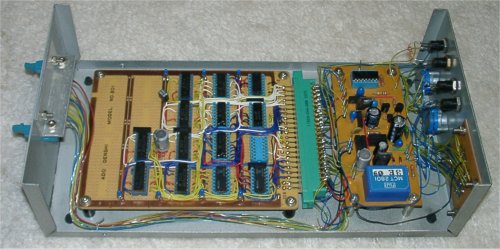

| �T�D�s�`�b�n�l�U�W�O�O�m�{�� |

| �@�s�`�b�n�l�U�W�O�O�m�̖{�̂ł��B430(W)�~250(H)�~300(D)�@�d��15kg�B �P�[�X�́A�s�̂̃P�[�X�i�֓��d�q����\15,000�j�����H���Ă���܂��B�w�ʂ̏������A���~�V���[�V�͖{�̓��ɓ���Ȃ������C���^�[�t�F�[�X��H�i�O�t�f�[�^���̓X�C�b�`�p�Ƃd�o�|�q�n�l���C�^�[�p�j�������Ă��܂��B |

|

|

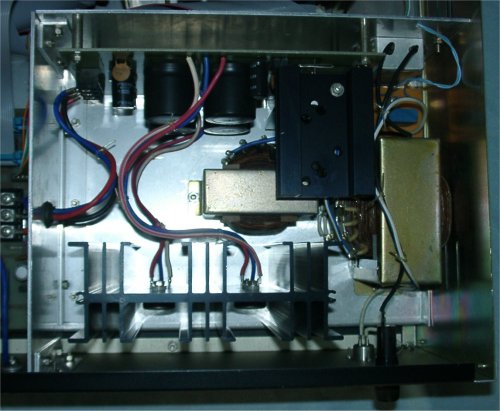

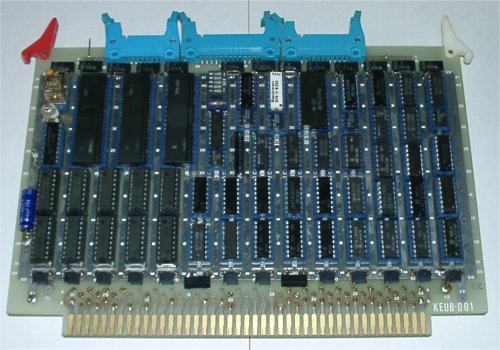

�@�ォ�猩���{�̓����ł��B�V���̃{�[�h�͂k�������W�p���^���b�N�i�֓��d�qKERC-008 \19,000�j�Q�ɑ}���Ă��܂��B�d�r�́A���v�p�h�b�̎����f�[�^�ۑ��p�̂��̂ł��B |

|

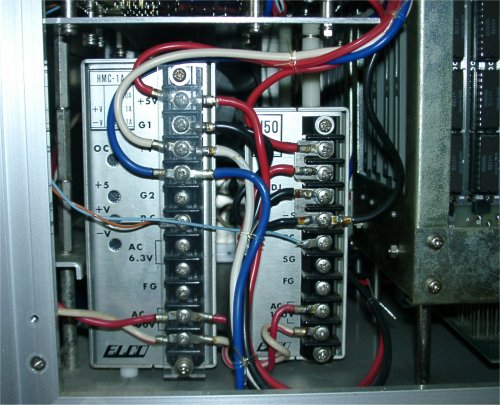

�@����́A�d�����ł��B�Q��̃G���R�[�����i���݂��R�[�Z�����j�X�C�b�`���O���M�����[�^�ō��v5V:20A,12V:1A,-12V:1A���������Ă��܂��B���Ȃ݂ɂQ���\57,000�ł����B |

|

| �U�D�e�{�[�h |

| (1)�l�o�t�{�[�h�x�m�ʁu�k�������|�W�v |

| �@���̎ʐ^�́ALkit-8�̖{�̂ł��B����Ƀe���L�[�ƂV�Z�O�����g�k�d�c���U�������{�[�h���t�����āA�w�����i��\77,000�ł����B���Ȃ�A���������̑g�ݗ��Ăo�b���P�䔃���܂��B�ŏ��́A���̃{�[�h�����ł����̂ŊȒP�ȃQ�[�����A�Z���u���ŏ����āA�@�B��ɒ����āA�e���L�[�őł����݁A�B��̕\�����u�̂k�d�c���g���ėV��ł���܂����B����ł������̎w���ǂ���ɓ����Ă���邱�ƂɊ������A������ƒ����Ă͑��点�A�������ăR���s���[�^�̂Ƃ肱�ɂȂ����̂ł��B �@������v���O�����́A�I�[�f�B�I�p�̃J�Z�b�g���R�[�_�[�ɘ^�����Ă����A�g�����̓��[�h���ăv���O�������N������Ƃ������p���@�ł����B���̉��ɂȂ��Ă��锒���k�r�h���N���b�N�P�l�g���œ��삵�Ă���S�����̃��g���[���n�U�W�O�O�l�o�t�ł��B�i���ڂ���Ă���l�o�t�̓Z�J���h�\�[�X�̕x�m�ʐ�MB8861�ł��j�W�����ڂ̂q�`�l�́A�T�P�Q�a�{�Q�T�U�a�ł��������i�̑��݃p�^�[���ɂW�P�P�Q���������S�ƉE��̃t���[�G���A�ɂQ�P�P�S���������Q�ڂ��āA�Q���a�ɑ��݂��Ă���܂��B�U�W�O�O�n�l�o�t�́A�A�h���X�o�X���P�U�{�łU�S���a�̃A�h���X��Ԃ�����A�h�n�n��q�`�l�A�q�n�l�����ׂĂ����̋�ԂɊ��蓖�Ă�K�v������܂����B�����Ƃ��Ă͏\���ȋ�Ԃō����ȃ����������������₵�Ă��������̂ł��B�Ƃ����Ă������������ɂ͂قƂ�ǂ̋�Ԃ����܂��Ă��܂��Ă��܂������B |

|

�i�Q�j�L�����N�^�W�F�l���[�^�{�[�h�x�m�ʁu�l�a�Q�T�O�S�v |

| �@�k�������|�W�V���[�Y�̏����̃L�����N�^�W�F�l���[�^�{�[�h�ł��B�i�L�����N�^�����\���ł��Ȃ��̂ł��������i���ɂȂ��Ă�����ł��j�o�͂͂m�s�r�b�łW�O���~�Q�T�s�ʼnp���̂ݕ\���ł�����̂ŃI�v�V�����̃L�����N�^�q�n�l�𓋍ڂ���ƃJ�i���\���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����\38,000�ł������A�\���@�\�̕n�コ�ɂ������肵�����̂ł��B |

|

�i�R�j�Q�R���a�������{�[�h |

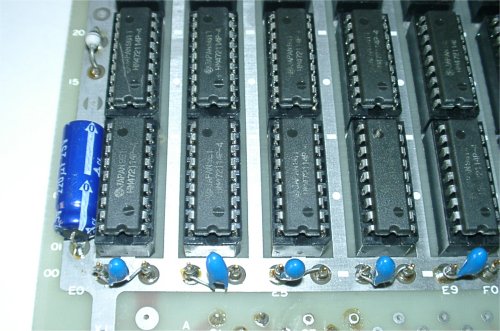

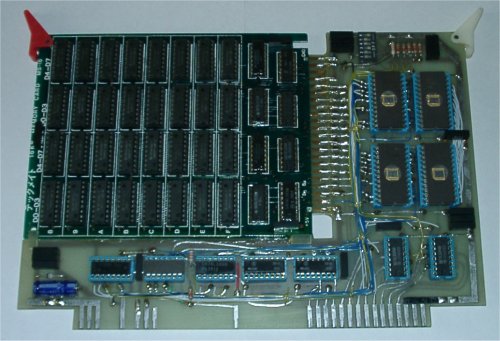

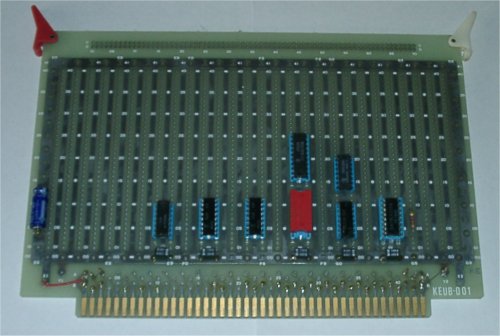

| �@���̎ʐ^�́A����̂Q�R���a�������{�[�h�ł��B�k�������|�W�̂P���a�ƍ��킹�āA�O�O�O�O�g�`�R�e�e�e�g�ƂW�O�O�O�g�`�X�e�e�e�g�܂ł̌v�Q�S���a�̂q�`�l��Ԃ������Ă��܂��B��p�i�ꕔ����j�́A���j�o�[�T���{�[�h\7,000�A������HM472114P-4 \1800*46�A���ӂh�b�P�O��\3,000�A���b�s���O�\�P�b�g\250*56�ō��v��\100,000�i�����ʁj�ł��B�r�b�g������̒P����0.543�~/Bit�ōŋ߂�PC133 256MB��SDRAM��\5,000�Ƃ����0.00000244�~/Bit�łQ�Q�����̂P�ɂȂ�܂��B�i�v�Z�����Ƃ邩�ȁ`�j�@�Q�T�N�̍Ό��̒����������܂��B |

|

|

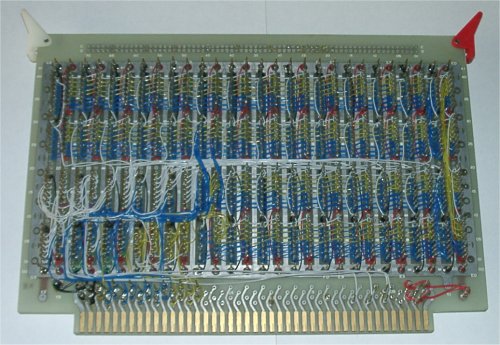

�@�z���́A���b�s���O�\�P�b�g�̃s���Ƀ��C�������b�s���O���܂����A����ɂ͎芪���̃c�[�����g���Ēn���Ɉ�{��{�������Ă����܂��B�{�[�h�P���Ɉ��͓O�邵�Ă���܂��B����ňꔭ�œ��삷��K�^�ł����A���삵�Ȃ��ꍇ�͉�H�}�ɐF���M�Ń`�F�b�N���Ȃ����{��{�������m�F���Ă����܂��B�V���̃{�[�h�̂����R�������b�s���O�\�P�b�g���g���Ă��܂��B�����s���̕s��Ń��C����S�����O���Ă�蒼�����̂�����܂��B�����āA��悪��p�Ȃ�ł��ˁB |

|

�@���̃{�[�h�́A�P�Q�j�a�@�q�`�l�{�S�j�a�@�q�n�l�{�[�h�ł��B��������b�s���O�\�P�b�g���g���Ă��܂��B�S�j�a�̂q�n�l�ɂ͎���̃��j�^�v���O�����i���ł����a�h�n�r�Ƃn�r�̗����̋@�\�̂���n�r�݂����Ȃ���ł��傤���j����������ł���܂��B |

|

�@���̃{�[�h�́A�s�̂̂P�U�j�a�@�q�`�l�{�[�h�Ƀp�^�[���i�ꉞ�A���ʊ�Ղł��j���N�����č�����W�j�a�@�q�n�l�{�[�h�����̂��āA�P���̃{�[�h�ɂ��Ă��܂��B�W�j�a�@ROM�ɂ͕x�m�ʐ��̂WKB BASIC�i�e�`�b�n�l�@�a�`�r�h�b�|���j����������ł��܂������ABASIC�̃\�t�g�͂قƂ�Ǎ��܂���ł����B���̂WKB�@ROM�ƑO�̃{�[�h�̂SKB�@ROM�̌v�P�QKB�̋�Ԃ�RAM�ƃI�[�o���C�ɂȂ��Ă���A�\�t�g�X�C�b�`�ƃn�[�h�X�C�b�`�Ő�ւ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B |

|

�@���̃{�[�h�́A�TKB�@RAM���ڂ������o�̓C���^�[�t�F�[�X�{�[�h�ł��B�S�O�s���̂R��LSI�����o�͗p�p�������C���^�[�t�F�[�X�ł��B |

|

�@������́A�J�Z�b�g���C�e�[�v���u�p�̃o�X�h���C�oIC���ڂ����{�[�h�ł��B�܂��X�y�[�X����������܂����A������ӂŗ͐s�����Ƃ������Ƃ���ł��傤���B |

|

| �V�D���̑� |

| (1)�d�o�|�q�n�l���C�^�[�ƃC���[�T�[ |

| �@�d�o�|�q�n�l�Ƀf�[�^���������ރ��C�^�[�i����j�Ə������f�[�^�������C���[�T�[�iTOKIWA T-1A�j�ł��B���C�^�[�́A�Q�V�O�W�i�P�j�a�j�ƂQ�V�P�U�i�Q�j�a�j�ɑΉ����Ă���A�s�`�b�n�l�U�W�O�O�ɐڑ����ď������݃\�t�g���N�����ď������݂܂��B�C���[�T�[�́A���Ɏ��O��������̂ɏ������u�����������Ă��܂��B�C���[�T�[�̗̎����͌�����܂���ł�����\15,000�ʂ������Ǝv���܂��B |

|

|

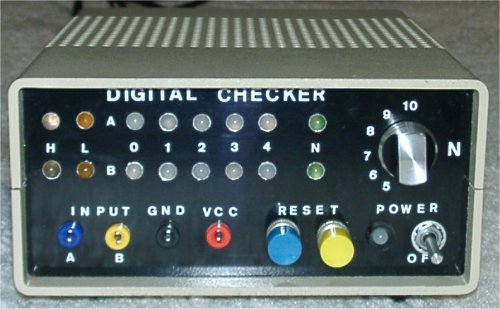

(2)�f�B�W�^���`�F�b�J�[ |

| �@�g���u���V���[�e�B���O�p�Ɏ��삵���u�f�B�W�^���`�F�b�J�[�v�ł��B�s�s�k���x���̓��͂��Q�Ńp���X���J�E���g���Ăk�d�c�ɕ\������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����A�Ɛg���ɂ����Ƃ��ɃV���N���X�R�[�v�������Ă�����y�i���̐l�����Ȃ�͂܂��Ă��܂������j�����đA�܂��������L��������܂��B����ȊO�ɏ��L���Ă��������ނ͂R���ڂ̎ʐ^�̑傫�߂̃A�i���O�e�X�^�[(SANWA N-501)�����ł����B |

|

|

|

| 8�D�\�t�g�E�F�A �@�{�@�œ��ڍς݂܂��͎��s�ł���\�t�g�E�F�A�͎��̂Ƃ���ł��B (1)Lkit-8�t�����j�^�v���O�����@�i�q�n�l�@�P�j�a�j (2)�l�a�Q�T�O�S�t���r�f�I���j�^�v���O�����i�q�n�l�@�P�j�a�j (3)���샂�j�^�v���O�����i�S�j�a�j (4)����CMT-OS��v���O�����i�S�j�a�j (5)�x�m�ʃA�Z���u���i�W�j�a�j�@�G�f�B�^�Ƃ��ė��p���Ă��܂����B �@�@���샂�j�^��œ��삷��悤�p�b�`�ĂĂ��܂��B (6)�t���[�Ń\�[�X�����J����Ă����A�Z���u���RAM68��i�S�j�a�j �@�@�Q�p�X�ɉ������Ďg���Ă��܂����B (7)�x�m�ʂa�`�r�h�b�[���i�W�j�a�j �@�@���샂�j�^��œ��삷��悤�p�b�`�ĂĂ��܂��B (8)�t���[�̌���uGAME68�v�i�Q�D�P�j�a�j (9)EP-ROM���C�^�[�p�v���O���� (10)�v�����^����v���O���� (11)�ȒP�ȃQ�[�������{ |

||||

| 9�D�g���v�� �@���̃R���s���[�^�̂b�o�t���u���ɂ̂W�s�b�g�v�Ƃ���ꂽ�u�U�W�O�X�v�ɂ��邽�߂ɂb�o�t�{�[�h�����v���CPU����ӂk�r�h�Ȃǂ��W�߂܂������������܂���ł����B�{�Ƃ��Z�����Ȃ����̂ƁA���Ԃł͂m�d�b���ł�����PC-8001����n�܂���PC-8801�APC-9801�ƃp�\�R������������A���\���i�i�Ɍ��サ�A�����{�[�h�}�C�R���̎���͏I������ƃV���b�N�������̂ł����B |

||||

| 10�D������ �@�Z�p�̐i���͐��܂������̂ŁA�Q�T�N�̊Ԃɖ�P�^�W�̔�p�łb�o�t�łR�O�O�O�{�i1MHz��3GHz�j�̃X�s�[�h�̃R���s���[�^�ɂȂ�܂����B�Q�T�N��̃R���s���[�^�͂ǂ��Ȃ��Ă���ł��傤�H�@�Q�T�N�オ�y���݂ł��B�i�����Ă���ł����j |

||||

(H15.11) |

||||

| �� |